On a marché sur la terre : notre sélection de ressources

Pour accompagner la rencontre du 13 janvier entre l’historien de l’environnement Grégory Quenet et le géochimiste Jérôme Gaillardet, la Bpi vous propose une sélection de ressources sur les disciplines des intervenants et les questions que la nature et l’ensemble du vivant soulèvent dès lors qu’ils sont considérés comme des acteurs à part entière de nos sociétés.

L’histoire environnementale émerge aux Etats-Unis autour des années 1970 avec le mouvement environnementaliste qui place la notion de Wilderness (terme d’Amérique du Nord se rapportant à la nature sauvage) au cœur de la réflexion. En France, Histoire du climat depuis l’an 1000 d’Emmanuel Le Roy Ladurie, dont la publication commence en 1967, est une des premières productions prenant en compte la nature comme agent historique. En effet, les années 70 marquent un tournant épistémologique dans les disciplines des Sciences Humaines et Sociales qui centrent de plus en plus leur objet sur les thématiques de l’écologie et de l’environnement.

Depuis les années 2000, avec la prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux de nombreux débats s’articulent autour de la dualité des concepts de nature et de culture. Dans l’article intitulé « Introduction : penser les humanités environnementales » du n°148 de la revue Sociétés, Marianne Celka, Fabio La Rocca et Bertrand Vidal expliquent que les humanités environnementales tentent de rassembler des savoirs susceptibles de repenser l’environnement au-delà de ce dualisme et qu’elles « constituent dès lors un domaine de recherches interdisciplinaires diversifié voué à l’étude et l’analyse des interrelations et des intrications complexes entre l’activité humaine (culturelle, économique, politique et sociale) et l’environnement ». En outre, ces nouveaux champs pluridisciplinaires incorporent les dynamiques environnementales et climatiques dans leurs champs d’études tout en « repeuplant le social » ; Grégory Quenet utilise cette expression lors de sa conférence D’autres récits en histoire ? Introduction à l’histoire environnementale à la Bibliothèque Nationale de France. Il induit l’idée d’assimiler l’environnement dans les discours et les représentations, au même titre que l’humain. Comme le dit François Jarrige dans l’article « L’historien et la question écologie », publié en 2017 dans le n°31 de la revue Histoire@Politique un des enjeux est effectivement d’inclure dans les réflexions « une classe d’opprimés systématiquement oubliée dans les récits dominants : la terre, les végétaux et les animaux ».

L’intégration des agents humains et non-humains dans les sciences humaines et sociales suppose d’associer les sciences naturelles pour entamer un discours et un travail conjoint. Ces partenariats permettent alors une compréhension globale du monde et de penser au plus près des objectivités scientifiques l’interaction entre les sociétés humaines et les écosystèmes.

Dans cette perspective l’étude du sol illustre l’assemblage possible des disciplines concernées par l’habitabilité terrestre. Et plus particulièrement le concept de zone critique issu des géosciences, cette fine membrane vulnérable autour de la planète est le siège de la vie et de l’habitat de l’espèce humaine. En effet, l’infrastructure nationale de recherche OZCAR (Observatoires de la Zone Critique : Application et Recherche), dont Jérôme Gaillardet est co-responsable, définit la Zone Critique comme « la pellicule la plus externe de la planète Terre, celle qui est le siège d’interactions chimiques entre l’air, l’eau et les roches. (…) pour donner naissance au sol, aux eaux, aux êtres vivants qui la peuple (…) Cette zone est complexe, constituée de diverses entités et son étude est partagée entre de nombreuses disciplines qui se sont spécialisées ». Ce concept est alors utilisé comme acteur dans l’étude des sociétés et éclaire l’interdisciplinarité induite par les questions environnementales.

Afin de poursuivre cette réflexion et comprendre les mécanismes qui interagissent entre les différentes disciplines scientifiques et les sciences humaines et sociales, la bibliothèque vous invite à explorer une sélection de documents en quatre thématiques :

- Les humanités environnementales : éléments théoriques

- L’étude et l’histoire du sol

- L’histoire environnementale en œuvre : multiples prismes possibles

- Les formes de réflexions écologiques : lorsque l’environnement intègre notre façon de penser le monde

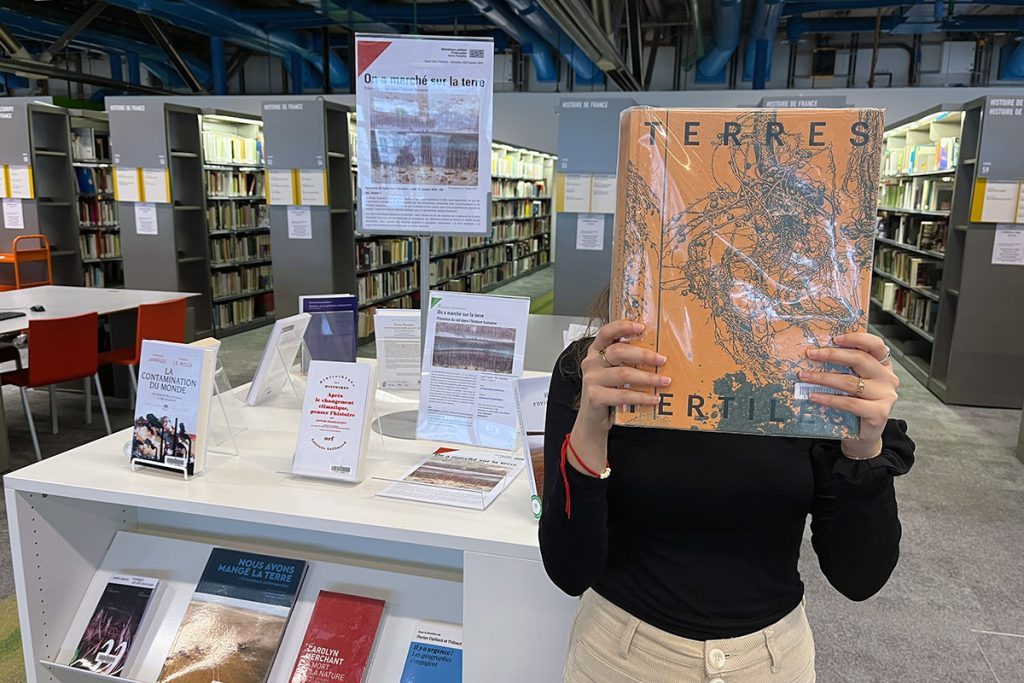

Retrouvez la sélection de ressources au niveau 2 de la Bpi, secteur Histoire, jusqu’à fin janvier, ou bien consultez la bibliographie en ligne.

Publié le 15/01/2025 - CC BY-SA 4.0