Nos ressources numériques autour des patrimoines

Dans le cadre de la 9e édition des Nuits de la lecture autour du thème « Les patrimoines », la Bpi vous propose une sélection de sept ressources numériques autour de la polysémie de ce riche concept.

Découvrez des articles autour de l’archéologie, le patrimoine immatériel, la mémoire collective ou encore le matrimoine ! Ces ressources sont accessibles à distance après création d’un compte à la bibliothèque. Pour plus d’infos sur comment y accéder depuis chez vous, consultez la page Nos ressources à distance !

Art et Archéologie de la Chine pré-impériale

Article académique sur la culture matérielle de la dynastie des Zhou

Deux figures du matrimoine : patrimonialisation comparée de deux autrices du xviie siècle, Mme de Sévigné et Mme de Lafayette

Si la réception littéraire de Mme de Lafayette et Mme de Sévigné ne les oppose pas (toutes les deux sont présentes dans les manuels de l’enseignement scolaire ; toutes les deux ont pu figurer au programme de l’agrégation de lettres ; toutes les deux bénéficient de nombreuses éditions de poche et d’une édition dans la collection de la « Bibliothèque de la Pléiade »), leurs réceptions patrimoniales s’avèrent beaucoup plus contrastées : Mme de Sévigné bénéficie d’une présence dans l’espace public (monument, toponymes, référence publicitaire, lieux de mémoire…) beaucoup plus importante que sa contemporaine et amie, Mme de Lafayette. Comment s’explique une telle différence ? L’étude comparée permet de mettre en évidence des critères généraux de patrimonialisation, mais peut-être également des critères spécifiquement genrés

Le patrimoine culturel immatériel et numérique

Le patrimoine culturel immatériel, couvert par la Convention de l’UNESCO de 2003, est par définition un patrimoine vivant, nourri par les communautés qui le portent. Aujourd’hui, le numérique, notamment le web, ouvre des perspectives prometteuses pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine. Comment les nouvelles applications numériques peuvent-elles dialoguer avec les démarches d’inventaire conduites au niveau institutionnel ? Comment protéger les droits des communautés dans le cadre de l’enregistrement et de la publication sur Internet de leurs éléments patrimoniaux ?

Mémoire et pardon

Par quel passé sommes-nous habités, voire hantés ? Pouvons-nous nous en détacher, l’oublier, tourner la page, ou sommes-nous voués à raviver sans cesse le souvenir des souffrances ? N’y aurait-il pas une autre voie possible, celle d’une conscience de ce qui est advenu permettant de résister de façon créative au mal ? Le pardon suffirait-il ? Mais à quelle condition ? Une « réparation » des traumatismes n’est-elle pas nécessaire ? C’est à ces questions qui surgissent, encore aujourd’hui, du tragique de nos histoires personnelles et collectives, que se confronte Catherine Chalier, à partir des textes bibliques et de la tradition juive de leur interprétation, mais aussi en interrogeant quelques grandes figures de la philosophie contemporaine : Levinas, Ricoeur, Derrida, Jankélévitch

Tourisme et patrimoine

Du 4 au 6 mars 2010, s’est tenu à Confolens un colloque pluridisciplinaire ayant pour thème tourisme et patrimoine, et réunissant des enseignants-chercheurs, de jeunes docteurs ou doctorants, des responsables associatifs et des élus locaux. Dix-neuf communications, regroupées ici en deux grandes parties, ont été présentées et ont donné lieu à des échanges très fructueux…

Architecture industrielle: les usines

Issue de la révolution industrielle, l’usine a longtemps été considérée comme un « monstre » de fer, soumettant l’être humain au collectif dans un acte de déshumanisation à la chaîne au profit de l’objet. Détournée aujourd’hui de son côté purement fonctionnel, pour lequel elle avait été construite, au profit de son esthétisme, l’usine est parfois revisitée en loft moderne ou en musée d’art contemporain. Les photographies inédites et surprenantes de cet ouvrage nous font redécouvrir les volumes, la pureté des lignes, la beauté et l’architecture, étonnamment moderne, de ces monuments aux clavicules d’acier.

Patrimoine et migrations

L’introduction des migrations dans le champ des recherches sur le patrimoine date de la fin des années 2000. Conçue au départ comme une prérogative de l’État, l’institution du patrimoine s’est pendant longtemps consacrée à la sélection et à la valorisation des biens d’exception, favorisant la construction d’un sentiment d’appartenance nationale. L’extension du domaine patrimonial à l’immatériel, la participation grandissante d’acteurs venus de la société civile et du monde associatif à ces processus de requalification d’objets, de pratiques, de savoirs, etc., en patrimoine, ainsi que l’importance de la question migratoire dans un contexte de mondialisation ont cependant favorisé la reconnaissance progressive des liens entre fabrique du patrimoine et migration selon une perspective double : la patrimonialisation des migrations et la patrimonialisation en migration.

Nos autres ressources en libre accès

Du fait divers à la justice : une mémoire des violences sexuelles

Sur Balises, le webmagazine de la Bpi

Dans Sambre. Radioscopie d’un fait divers, la journaliste et scénariste Alice Géraud retrace l’histoire de dizaines de femmes agressées sexuellement et violées par un même homme, près de la frontière franco-belge, de la fin des années quatre-vingt à 2018. Elle revient sur l’élaboration de ce récit à l’occasion du festival Effractions, organisé à la Bpi en mars 2023.

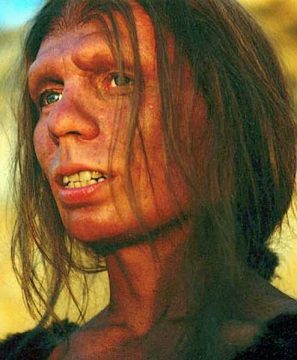

Néandertal, un artiste comme les autres ?

Sur Balises, le webmagazine de la Bpi

Les Néandertaliens, qui ont vécu de -350 000 à -35 000 ans, ont-ils créé des œuvres d’art ? Certains objets et quelques surfaces gravées paraissent en attester. Cela confirmerait leur capacité de représentation symbolique du monde, c’est-à-dire une évolution intellectuelle proche de la nôtre. Un art néandertalien permettrait également de mieux comprendre la nature de leurs échanges culturels avec Homo sapiens, notre ascendant direct.

Je voudrais en savoir plus sur les ponts construits au Venezuela au XIX siècle par Eiffel

Sur Eurêkoi, le service en ligne de questions-réponses

Gustave Eiffel (1832-1923) était un ingénieur français célèbre notamment pour la conception de la Tour Eiffel à Paris. Son expertise en structures métalliques a marqué l’architecture et l’ingénierie du 19e siècle. Il a également contribué à la réalisation de ponts et de structures emblématiques dans le monde entier. Retour sur ses constructions notamment celle de pont au Venezuela.

Publié le 09/01/2025 - CC BY-SA 4.0