Sept ressources numériques autour de Corto Maltese

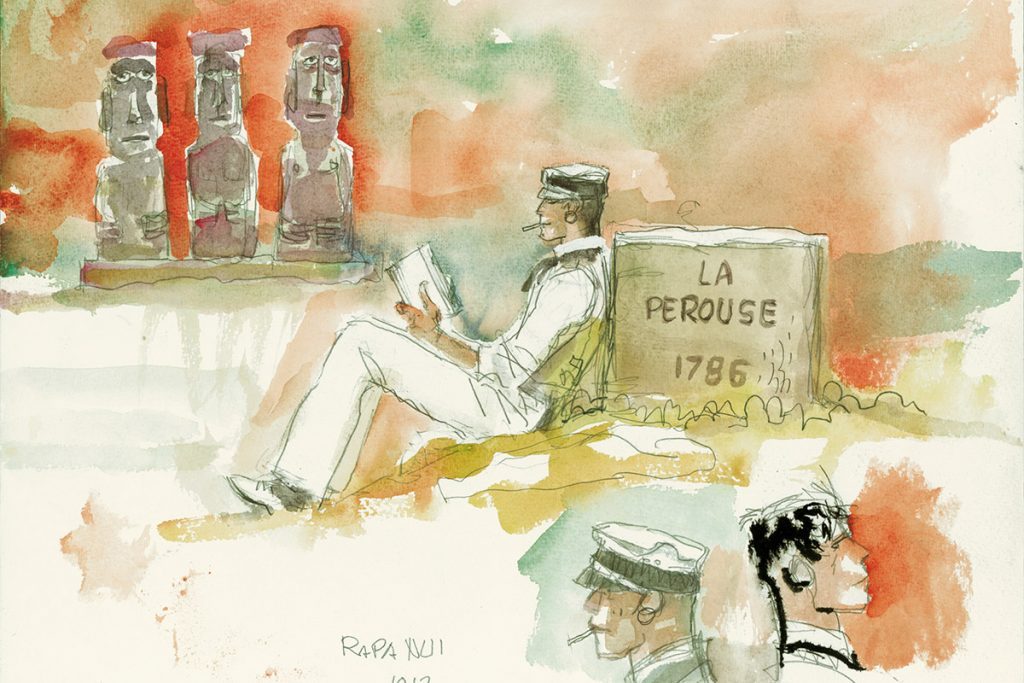

À l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée jusqu’au 4 novembre 2024 à la Bpi, nos bibliothécaires ont sélectionné pour vous sept ressources numériques sur Corto Maltese dans nos bases de données.

Dans le cadre de l’exposition Corto Maltese, une vie romanesque, la Bpi vous propose une sélection de 7 ressources numériques autour de l’univers du protagoniste d’Hugo Pratt. Découvrez dès à présent des documents sur la biographie d’Hugo Pratt, sur des auteurs ayant inspiré son univers tels que Hermann Hesse et Jack London ou encore Rimbaud, et enfin, des récits de voyage dans des pays visités par Corto Maltese.

Pour consulter ces ressources dans leur intégralité, pensez à consulter notre mode d’emploi .

Certaines ressources sont consultables depuis chez vous !

La déshistoricisation de l’enfance dans l’œuvre graphique d’Hugo Pratt

Bien que nourrie de l’expérience biographique de l’auteur, tout particulièrement de celle de ses jeunes années vénitiennes, l’œuvre graphique d’Hugo Pratt s’ouvre peu à la représentation de l’enfance. Celle-ci est incarnée par de rares personnages qui, dans l’économie des récits où ils apparaissent, jouent un rôle essentiellement fonctionnel et voient niées leur détermination individuelle comme leur insertion dans la temporalité historique commune. Catalyseur de l’esprit d’aventure cher à l’auteur ou connecteur vers le monde du mythe, l’enfance s’avère toutefois être un élément basilaire de l’interrogation ontologique que mène Pratt dans son œuvre.

Figure d’autorité, maître et disciple(s) : Hugo Pratt par Milo Manara

L’objet de cet article est de questionner les représentations d’Hugo Pratt sous le trait de Milo Manara, et plus globalement la complicité entre ces deux auteurs majeurs de la bande dessinée contemporaine. Le corpus étudié se compose à la fois de la série Les aventures de Giuseppe Bergman (dans laquelle le héros éponyme et son maître d’aventure HP sont les doubles graphiques de Manara et Pratt) et des deux réalisations communes de ces auteurs (Manara au dessin et Pratt au scénario). L’analyse s’appuie essentiellement sur des conceptualisations de la notion d’autorité et de la relation maître-disciple (partie 1). La manière dont Manara représente Bergman et HP et met en scène leurs rapports est ensuite analysée (partie 2). C’est enfin les rapports professionnels et créatifs entre Manara et Pratt, dans leurs albums communs mais également en amont et en aval de ces collaborations, qui sont interrogés (partie 3).

Croc-Blanc

L’histoire d’un louveteau qui rencontre la civilisation et qui devient chien, dans le Wild, une vaste étendue sauvage du Nord canadien.

Consultable de chez vous (voir la Bpi chez vous)

Jardins, parcs et paysages dans l’œuvre de Hermann Hesse – ou Par-delà nature et culture

La distinction entre jardins et paysages semble relever de l’évidence selon nos critères occidentaux : les premiers relèveraient de la culture (les jardins réclament l’intervention systématique et visible de l’Homme), les seconds de la nature (les paysages donnent l’impression de se développer librement et indépendamment de l’action humaine). Hermann Hesse, à de nombreux moments de son œuvre, s’appuie lui aussi sur cette dialectique, qu’il développe en privilégiant les oppositions entre le clos et l’ouvert, entre l’exotique et le familier. Néanmoins, ce qui semble devoir constituer une différence irréductible finit chez lui toujours par être remis en question, généralement déjà au sein de la même œuvre : les jardins font éclater leur clôture, renoncent à leur ordre et à leur aménagement, s’immiscent dans les paysages, tandis que les paysages sont présentés comme des prolongements des jardins et s’avèrent contenir une bio-diversité parfaitement insoupçonnée au départ, qui n’a rien à envier à celle des jardins. Jardins et paysages sont « en mouvement », et ils deviennent non seulement de véritables palimpsestes surchargés d’écritures de lieux multiples, mais fonctionnent également, pour l’observateur, comme un moyen privilégié d’entrer en confrontation avec son inconscient et d’accéder à une meilleure connaissance de soi.

Rimbaud mourant

Lorsque le 20 mai 1891, Arthur Rimbaud débarque à Marseille, et est admis à l’hôpital de la Conception où il va être amputé de la jambe droite à cause du cancer qui ronge son genou, Isabelle Rimbaud a 31 ans. Elle n’a pas revu son frère depuis le départ de ce dernier au printemps 1880 pour Alexandrie, et qui l’a mené à ce long séjour – onze ans – loin des siens, pour une carrière de négociant en Abyssinie.

C’est ainsi, aux alentours de ce 20 mai, que commence la vocation d’Isabelle Rimbaud (1860-1917) dont ce livre, publié de manière posthume en 1921 aux éditions du Mercure de France, et jamais réédité depuis, retrace les épisodes fondamentaux: le séjour de Rimbaud dans la maison familiale de Roche l’été 1891 après l’amputation («Mon frère Arthur»), le retour de Rimbaud en train, le 23 août, à Marseille où il va mourir («Le dernier voyage de Rimbaud»), l’agonie du poète («Rimbaud mourant»), puis, le dernier chapitre, la découverte et la lecture de l’œuvre («Rimbaud catholique»).

Consultable de chez vous (voir la Bpi chez vous)

Nouvelles d’Argentine

Récit de voyage en Argentine où se rend Corto Maltese dans Tango.

Consultable de chez vous (voir la Bpi chez vous)

Constantinople Heureux qui comme… Gérard de Nerval

Récit de voyage en Turquie où se rend Corto Maltese dans La Maison dorée de Samarkand.

Consultable de chez vous (voir la Bpi chez vous)

Publié le 24/06/2024 - CC BY-SA 4.0